活動報告

「とやまのてっぺんでダイバーシティを考える夏期大学」のご報告

NGOダイバーシティとやまでは、9月16日、17日に「とやまのてっぺんでダイバーシティ

とやまを考える夏期大学」を開催しました。

ひょんな会話から企画が始まったこの夏期大学でしたが、期待以上の成果があったことを

ご報告いたします。

【企画のねらい①】

「富山県で一番標高の高い場所で考える」

物事は高い視点から俯瞰した方が、理解が進むことがよくあります。このため、肉体ごと

物理的に高い場所に移動して、日常生活の営みを眺めてみました。呉羽丘陵の山影に二分

される富山平野はもちろん、その向こうの氷見や能登半島まで、電球のひとつひとつが織

りなす夜景を一望することができました。

参加者ひとりひとりの胸の中に去来するものがたくさんありました。

【企画のねらい②】

「多様性を体感してみる」

多様性を体感するには、焦点を移動させることがポイントになります。焦点が移っていく

時には時間がかかるものですが、登山を通じて、その時間を疑似的にも体験することがで

きます。 大人になってみると、幼い時に拘っていた小さなちがいというものが、いかに些細なもの

であるか、振り返ってみるとよく理解できます。山頂から平野部を眺めてみると、いかに

些細な出来事に毎日心を悩ませているのか、よく理解できます。 その一方で、ひとつひとつが輝き、全体が調和した美しさを創造していくためには、個々

の多様性が必要不可欠であることが実感できます。

参加者ひとりひとりの笑顔の輝きに多様性を実感できました。

【企画のねらい③】

「新月の夜に満点の星空を眺める」

人は光ばかりを求めがちです。栄光や美しさ、大きさや影響力など。光があるものにばか

り目を奪われがちですが、果たして明るければ、それでいいのでしょうか。 満月の美しさは花鳥風月さまざまな言葉がありますが、新月の本当の美しさはなかなか体

験できません。光がなければ輝くものが見えてくる。数々の小さな光が集まり、光の渦、

川となる光の運行が見えてくる。 それぞれの固有の光があり、それぞれに素晴らしい存在であることを新月は教えてくれま

す。

新月は、そんな参加者ひとりひとりの心を照らしてくれました。

【企画を超えた成果①】

「超ラッキーの連続」

自分が初めて立山に登ったの時に、先輩にこう言われました。「初めて登る立山が快晴だっ

たのは、立山に好かれて証拠だな」と。今回の参加者すべてが立山に好かれているのだと

実感しました。

晴天はもちろん、上へ下へとガスや霞が乱高下する強風あり、ブロッケン現象あり、刻々

と藍色に深まる夕闇あり、黄金色に輝く夕焼けあり、神々しい雲上の世界あり、急峻にそ

びえ立つ厳しい峰々あり、満点の星空と富山平野の夜景あり、茜さす東雲の萌え立つ朝日

あり、そして雷鳥さんのご登場。これを超ラッキーの連続と言わずして、なんと呼びましょ

う。 【企画を超えた成果②】 「スーパーナビゲーター上野氏」 今回の企画全体のコーディネートはもちろん、裏方、ガイド役、すべてにおいて、上野さ

んの尽力なくしては実現できませんでした。 出発前の準備段階でのアドバイスはもちろん、立山駅時出発から帰路までの名ガイド、室

堂出発時には玉殿の湧水での水分補給のアナウンス、一の越山荘ではお味噌汁のサービス

(参加者全員分の水を上野さんが担ぎ上げ、上野さんが持参したコッヘル、カップ、スプ

ーンなどでの振る舞い)、高山病への細やかな気配り、なかなか聞くことができない山岳

警備隊のお話、そして、私たち全員の心に残る数々の写真。 毎瞬毎瞬、私たちに常に素晴らしい瞬間を、わかりやすい解説、温かい言葉で私たちに届

けてくださいました。

本当にありがとうございました。

【企画を超えた成果③】

「ステキな参加者のみなさま」

今回は、参加者のおひとりおひとりと、言葉を交わすことができ、また触れ合う距離での

夏期大学でしたので、本当に充実した時間を共にすることができました。 暑い残暑の続く中、汗を流し、心臓も破れんばかりの標高差を踏破し、大汝休憩所の温か

な主人に迎えられ、雄山~大汝からの数々のステキなプレゼントを身に抱き、山小屋の中

で温かなストーブの暖と美味しい食事、濱谷さんの優しいサンレレの音色と歌声に包まれ

ました。おひとりおひとりの言葉は、音色とともに消えていってしまうものですが、参加

者の心にしっかりと根付いたのではないかなと思っています。 ステキな参加者のみなさま、本当にありがとうございました。 また次回、みなさまとの再会を楽しみにしております☆

とやまのてっぺんでダイバーシティを考える夏期大学開催案内

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ★とやまのてっぺんでダイバーシティを考える夏期大学★ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 多様性に配慮するためには、ひとりひとりが、自分の立場に固執すること なく、柔軟な発想や考え方で、相手の立場を理解するということが大切です。 このため、富山平野を一望できる視点から、ダイバーシティについて 考えてみたいと思います。 ---------------------- ■日程 ○2012年9月16日(日)午前8時 立山駅集合 立山駅から室堂までは、ケーブルカー、バスにて移動。 室堂~一の越~雄山~大汝山へ登山。 登山途中で昼食(昼食、水筒は各自持参) 3015mの立山連峰最高峰から360度の大パノラマを満喫します。 夕焼けに映える富山平野を眺め、新月での満点の星空の中に身を 置き、自由な発想で、ダイバーシティについて、対話します。 大汝山荘で夕食~宿泊。 ○9月17日(祝) 山頂で、ご来光を迎え、新しい一日、人生の始まりを堪能します。 大汝山荘で朝食~室堂雷鳥荘へ下山 雷鳥荘で温泉入浴~各自、自由散策 10時40分室堂出発~12時立山駅解散 ※天候により、行程・ルート等が変更となります。 ---------------------- ■参加費など おひとり15,000円(交通費・1泊2食(夕・朝)代) 入浴代は当大学参加者は無料 ◆服装:登山に適した服装(着替え必須) ◆携行品:初日の昼食、水筒、雨具、防寒具、ヘッドライトなど (嗜好品は各自持参) ※健康な方なら、どなたでもご参加いただけます。 ---------------------- ■お申込先など ◆注意事項 荒天時は中止します。(当日、早朝に連絡します) 山岳地につき、携帯電話、トイレ等、著しく制限があります。 山岳地の常識を学びましょう! ◆定員:10名程度 希望者が多数の場合は、抽選または、別のコースのご案内と なりますので、ご了承ください。 ◆募集期間:8月1日(水)-8月21日(火) ◆申込先:E-mail:diversity.t@gmail.com Tel:090-7749-8793(宮田) ※なるべくEメールにてお申込ください。 ◆問合せ先:090-9440-6657(柴垣) E-mail:shibagaki.tadashi@gmail.com ■■■■■■お申込フォーム■■■■■■■■ 氏名: 性別: 年齢: 連絡先(TEL) (E-mail) ※必ず当日に連絡が取れる番号をお願いします。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ---------------------- ■スペシャル・ナビゲーター 当日は、立山山小屋歴10年の上野氏がナビゲートして くださいます。お楽しみに! ★主催:NGOダイバーシティとやま 協力:はちどりBANK@とやま★

「外国人住民サポート防災研修」のご報告

ダイバーシティとやまでは、今春3月に「災害時だからダイバー シティ」として、災害時にこそダイバーシティを考えるきっかけが ある講演&ワークショップを開催しました。 このときに、災害時に備え、在住外国人の人も交えた災害時研修 や防災訓練を実施してはどうかとの意見もあり、当団体としても実 施に向けて検討してまいりました。 そうしたとき、県の国際・日本海政策課で災害時の外国人支援に ついての研修会「外国人住民サポート防災研修」の企画を知り、ダ イバーシティとやまでも協力させていただくことにいたしました。 研修は2回に分けての実施となり、1回目の7月7日には防災研 修として、災害が起きたときに外国人住民はどのような状況に遭う のか、外国人支援はどのように行われる(た)のかについて、2007 年の新潟中越沖地震や2011年の東日本大震災時に実際に支援活動に 従事した「NPO法人多文化共生マネージャー全国協議会」副代表の 高木さんにレクチャーいただきました。 午後からは、4月に新しくオープンした消防防災センターの最新 の設備で地震体験や消火訓練、暗い室内での煙からの脱出など防災 体験を行いました。 2回目の7月21日には、実際の震災時の外国人支援活動をその まま研修の教材として、どのように災害情報を外国人に伝達すれば よいのか体験しました。 当日は、富山国際学院の留学生や日伯交流友の会が関係する在住 外国人など、多くの外国人の方に参加いただきましたが、実際に災 害情報を翻訳する難しさを実感しました。日本人にとっても災害時 の情報は難解な単語が数多く頻出するため、日本人によるやさしい 日本語への翻訳も行いましたが、苦悩する日本人も多々でした。笑 多くの学びがあり、これからもしっかりとダイバーシティへの視 点を伝えていく必要性を再認識いたしました。

「ダイバーシティとやま」プレゼン

ここ最近、続けて「ダイバーシティとやま」についてお話する機会がありました。

5月31日には第300回記念富山市倫理法人会経営者モーニングセミナーの講師として

ダイバーシティとやまについて講話をしてきました。

朝早くから90名近くのご参加。その中で、ダイバーシティとやまについてお話できました。

そして6月3日には金沢ドリプラにて

ダイバーシティとやまのプレゼンテーション

こちらもたくさんのみなさんに想いを伝えることができました。

ダイバーシティとやまでは、これからもダイバーシティの必要性について

たくさんの人にお伝えしていきたいと思っています。

世界自閉症啓発デー 世界遺産五箇山菅沼合掌造り集落ブルーライトアップ&ワークショップ 写真集

2012年4月2日、世界自閉症啓発デーに合わせて世界遺産五箇山菅沼合掌造り集落でブルーライトアップ&ワークショップを開催しました。

そしてだんだん暗くなってきた菅沼集落

やがて日が落ち、群青の空とブルーにライトアップされた合掌造り集落の美しさに、みな息をのみました。

自閉症支援施設めひの野うさか寮施設長の東 真盛(ひがし まもる)さんによるワークショップには、50人を超える人が集まりました。その多くは今まで自閉症のことを全然知らなかった人たち。自分に真っ正直な自閉症の方々が大好きだとおっしゃる東さんの温かいお話に真剣に耳を傾け、新たな気づきを得たとのお言葉をたくさんいただきました。

「ちがいに気づき、ちがいを活かす」

まさにダイバーシティとやまの目指すところと同じ想いを東さんからお聞きできたこと、そしてそれをたくさんの方とシェアできたこと、それがなにより、「ちがいが創るしなやかな地域社会」への一歩だと感じました。

今回、一ヵ月しか準備期間がなかった中で、本当にたくさんの方のご協力をいただきました。

まず、越中五箇山菅沼集落保存顕彰会のみなさんが世界遺産菅沼集落でブルーライトアップをすることを快諾してくださいました。

めひの野園の東さんも二つ返事でワークショップを引き受けてくださいました。

また、富山県と南砺市、富山県自閉症協会が後援、四季の五箇山実行委員会、南砺ユネスコ協会に協賛していただきました。

そして、何から何まで一番動いてくれたダイバーシティとやまの強力なサポーター上野さん、たくさんの人を繋いでくれた菅沼の荒井さん、ワークショップ会場として場所を提供してくださった中島さん、素敵なポスターとチラシを作ってくれたヤマシナ印刷の山科さん、実働隊として大活躍だった花椿かがやきの長岡さん、六反さん、能松さん、鍋沢さん、元気だそうぜ!富山福祉ネットワークの石川さん、坂下さん、ひとのまの宮田隼さん、I LOVE南砺の澤田さん、広瀬さん、中道さん、受付をしてくれたはちどりバンクの向さん、カメラマンとしてたくさんいい写真を撮ってくれたハッピーモスの池田さん、そして、当日駆けつけてくださったたくさんのみなさん、本当にありがとうございました。

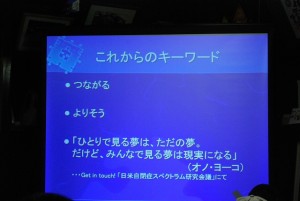

短期間にこんなにたくさんのみなさんとつながり、このイベントを盛り上げられたことに心から感謝しています。そして、東さんが最後に示してくださった「ひとりで見る夢は、ただの夢。だけど、みんなで見る夢は現実になる」それを実感できた一日になったと思います。

(ダイバーシティとやま 宮田妙子)

2012.3.31 総会,災害時こそダイバーシティ講演会&ワークショップ写真

去る3月31日に開催されたダイバーシティとやま総会と「災害時こそダイバーシティ」の講演&ワークショップの写真を掲載します。

「災害時だからダイバーシティ」

ワークショップ

「災害時こそダイバーシティ」開催報告

2012年3月31日に、富山駅前CICビルにおいて、開催しました講演&WSの開催概要を

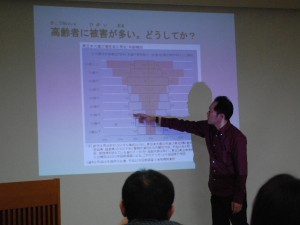

ご報告させていただきます。 ◆講演「災害時だからダイバーシティ」 (特活)多文化共生マネージャー全国協議会の柴垣さん(当団体副代表)から、2007年の

新潟中越沖地震や、2011年の東日本大震災での在住外国人への支援活動をベースとした、

災害弱者とよばれる方々への支援の必要性について、お話いただきました。 日常生活では、見落としやすい障害や年齢差のちがいによって、災害が起きたときには、

それが原因で、被害が増幅してしまう傾向があるとのことです。

災害が起きたときに、そうしたちがいに、どう対処するのか?ということを考えていく

ことが、日常生活を多様性に配慮できるものとし、誰にとっても住みやすく、豊かな地域

社会をつくっていく気付きを得るヒントになるようです。 そのポイントは、多様性を優位にとらえていくこと!とのこと。

事実が同じであっても、見方を変えれば、現実の変化に作用する。このことを、しっかり

見据え、多様な存在のひとりひとりがかけがえのない地域社会の担い手になってもらう

ことが大切ということでした。 会場からは、目からウロコ!との声もありました。 ありがとうございます。 ◆WS「災害支援活動からみんなで考えるダイバーシティー」 後半のワークショップは、ダイバーシティとやまきってのファシリテーター、ハワード

こと内生蔵により、参加者を4グループに分けてのワークショップです。 各グループごとに多様性に着目したテーマを与えられ、また、当事者(または経験者・

支援者など)が、キーマンとなることで、深みのある話し合いができました。 ワークショップは参加してこそ気付きを得ることができますので、詳細は省略させて

いただきますが、参加者のひとりひとりに、大切なお土産を持ち帰っていただくことが

できました。

どうもありがとうございました。 (ダイバーシティとやま副代表理事:柴垣禎)

2012年4月1日付の富山新聞

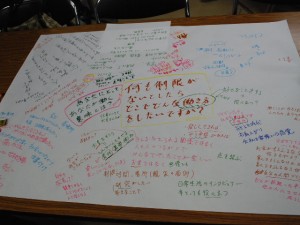

ワールド・カフェ開催概要

2012年1月26日(木)CIC3階 富山市民交流館で“みんなが幸せになる働きかたって?”というテーマで、ワールド・カフェを開催しましたので報告します。

〇参加者 合計59名

参加者の国籍: 日本、アメリカ、韓国、中国、ネパール、ブラジル

〇ワールドカフェの概要説明

ワールドカフェの進め方、道具の使い方、今回のグランドルールを説明。

特に、トーキングオブジェクトの持つ意味、起源を強調しました。

今回は上野起与人さんが心を込めて作ってくださった、竹製のトーキングオブジェクトを使用させていただきました。

〇テーマ: みんなが幸せになる働きかたって?

問1.今までどんな思いで、どんな働き方をしてきましたか?

問2.何も制限がないとしたら、どこでどんな働き方をしたいですか?

問3.あなたにとってあなたが働く意味とは?

〇ハーベスト(終了後ホワイトボードに貼っていただいた、感想から抜粋)

・周りの人を幸せにする生き方を続けよう。

・昔、自分のためだけに仕事したいと思っていた。私、本当は人のために働くのが好きかも。

・仕事は自分と社会をつなぐもの。そのつながりが幸せなものでありたい。

・知らないことが多いし、思い込みも多いので楽しかった。

・人と話をするのが好きだと再認識した。

自分がやりたいことを動きながら見つけていきたいと思った。

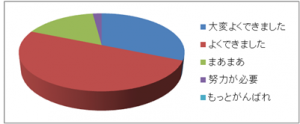

〇アンケート結果

1.イベントの運営について

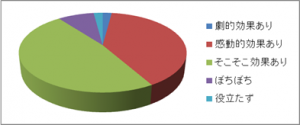

2.イベントの内容が自身の役にたつか?

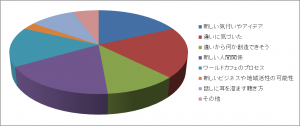

3.手にはいったものは?(複数回答)

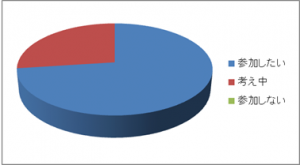

4.次回参加したいか?

〇終了後、ある方が「知り合ったばかりの日本の人と、ここまで深い話をしたことがなかった。もっと話をしたいと思った。」と話をされたとき、今回、実施した意義があったことを実感しました。ワールド・カフェは違いに気付き、それを認める場として今後も続けていくことが有効であると認識しました。

今後もダイバーシティにつながる場をいろいろ企画していきます。

(ダイバーシティとやま理事:内生蔵秀樹)

ワールド・カフェ「みんなが幸せになる働きかたって?」を開催しました

1月26日(木)ダイバーシティとやまプレゼンツワールドカフェ「みんなが幸せになる働きかたって?」を開催したところ、大雪の中、しかも平日の夕方にも関わらず、日本の方41名、外国の方(アメリカ、韓国、中国、ネパール、ブラジル)18名のご参加をいただきました。

参加してくださったみなさん、本当にありがとうございました。

日本の方からも、外国の方からも、「こんなに真剣に話し合ったのは初めてでした。とても楽しかったし、いろんなことを考えさせられました。またぜひこういう機会があったら参加したいです!」とのお声をいただきました。

ワールドカフェに限らず、これからもダイバーシティにつながるさまざまな企画をしていこうと思っています。

なお当日の内容につきましては、写真と一緒に後日載せたいと思っています。

新聞記事は1月27日付の北日本新聞です。

「東アジアとともにいきる富山県の未来」開催概要

2011年11月26日に、富山大学において開催しました報告会の開催概要をご報告させて

いただきます。 ◆基調講演 「多文化共生から始まる地域の未来」 田村 太郎(一般財団法人ダイバーシティ研究所) 日本はこれから外国人を受け入れようとしている国ではなく、すでに「多文化共生

社会」なのです。

というところから始まった田村さんのお話。田村さんの話は、どんなテーマであっても

ロジックがすっきりと通ってます。 日本は1990年の入管法の改正以来、外国人が増加傾向にあり、2008年のリーマン

ショック時以降は、減少傾向にありますが、統計的に見た場合、急激に減少したわけ

ということではなく、総数からトレンドをみた場合、微減と表現する方が適切。 そうしたことよりも、毎年、4~5万人の永住者が増加している事実の方が日本社会に

とってのインパクトが強い。 「ちがいに対する社会の対応」を2軸で4つの事象に分類した場合に、ヨーロッパで

失敗している多文化主義と、わたしたちが目指そうとする多文化共生では社会の

受け止め方が異なっていることがわかるとのことです。「棲み分け」的なヨーロッパの

多文化主義と「共生」では、ちがいを受容する社会の在り方が異なっていると指摘されます。

さらに、ヨーロッパがこれまで30~40年かけて社会実験してきた結果を踏まえ、

移民政策と福祉の社会化をセットで進めてきた国と、そうでない国では、女性の就業率に

差がでること。そのことが世帯当たりの所得差を生み、さらには出生率の増加につながり、

人口減少による影響を緩和させることができるだろうことをお話されます。 こうしたお話に対して、フロアからは、 ・マスコミ等の報道などから、宗教上の対立は相当、根深いものがあると感じられる。

こうした異なる宗教観を持つ人たちと共生できるのか。 との質問や、 ・外国人労働者が国内に流入することにより、日本人の(特に若年層の)就職に悪影響を

与えるのではないかといった質問などがありました。 田村さんによると、マスコミ等は、宗教の対立を背景・理由に見せているが、問題の

所在は経済格差にあるとコメントされました。また、国内の職の奪い合いは発生しておらず、

むしろ、国内の労働力の需給ミスマッチを外国人が埋めているとの分析でした。 日本はすでに多文化共生社会であると自覚し、社会や地域経済を衰退させないための

鍵をすでに、私たちは手に持っていると気づかなければいけませんね。 ◆報告① 「日本の出入国政策の現状と未来」 明石 純一(筑波大学) 日本の出入国管理法の研究者の立場に立つと…と、明石さんは冷静な視線で出入国

管理法の変遷や現状について、幅広い見地からお話をされました。 日本の出入国管理制度は、1899年から制度をみている研究者視点からは、昨今の

制度の変化のスピードは目まぐるしいものがあるとのことです。ここに人の受入(移民)

の様々なスタンスや法制度の複雑な階層性が絡み合い、出入国管理制度は、非常に理解

することが難しい制度になっていると指摘されます。

また、法令をさらに具体的に取扱うための基準となる通達やガイドラインの数も多く、

門外漢から見ると現場裁量が大きく見えるのは致し方ないともいえる。一方で、わずか

3500人の入管職員で、年間900万件もの出入国の手続きを捌いていることを考えると、

非常に効率的な運用形態にあることもわかるといわれます。 これからの地域での外国人の受け入れを考えていく場合には、他国の出入国管理制度を

参考にして、事業主や自治体が連携し、仕事の業種であるとか、受入人数であるとか、

実態やニーズに適合したスキームを作っていくことが必要であるとのことです。 日本の未来のことを考えた場合、出入国管理制度がその根幹にかかわる部分を担っていく

ことは間違いなく、出入国管理制度を単体で捉えるのではなく、さまざまな政策と絡めて

考えていかなくてはならないと、お話しされました。 こうしたお話に対して、フロアからは、 ・2010年に示された第4次出入国管理基本計画の進捗状況や、 ・ポイント制の導入について、どういった議論が行われているのかといった、専門的な

質問がありました。 明石さんによると、第4次出入国管理基本計画の進捗について、本年3~5月頃に骨子が

示される予定だったところ、震災の影響で延びているとのことであり、年明けには何らかの

形が示されることになるだろうとのこと。また、日本におけるポイント制の導入についての

議論は、各国のものとは少し異なり、すでに日本に住んでいる在住外国人向けの議論と

なっているとのことで、永住者を増やすようなベクトルを向いているとのお話でした。 ◆報告② 「富山県の受入事例から見た現状と未来」 林 広森(富瀋国際事業協同組合) 聞き手 坂 幸夫(富山大学) 林さんは中国からの留学生として富山大学に在籍し、卒業後は技能実習生の受入団体と

して富瀋国際事業協同組合(以下、「富瀋」)に勤務しています。日本各地をよく

知っているにも関わらず、富山に住み続け、富山を愛されている林さんならではの話を

お聞きしました。 富瀋は新潟県、富山県、石川県、岐阜県を対象に営業しており、カウンターパートの

企業は113社、実習生は347名とのことです。富瀋さんは、県内最大手の受入組合なのですね。 全国的に、技能実習生の実習先は縫製業が多い中、富瀋ではあえて建設業に多く送り

出しているとのことです。「縫製業はいろいろと問題が多いのです」とのことでした。 気になりますね。 実習生たちは最低賃金(690円)で収入を得ているわけですが、そこから必要経費を

引かれ、その残額を仕送りにしているのこと。ただ、以前はかなり窮屈な生活をする

実習生がほとんどだったが、最近では、来日後すぐに、まず携帯電話やパソコンを買う

実習生が多いのだそうです。 また、仕送りなどで貯めたお金は、やはり現在でも中国ではかなりの貯蓄額となるため、

マンションや車の購入に充てるそうです。そして、日本から帰国後の生活としては、

まず、最初の1か月は働かないとのことで、その後もほとんどが日系企業に就職し、

元の企業には戻らないとのことでした。こうした実習生は5年くらいは日本で生活したい・

働きたいと希望しており、受入企業側も熟練度の関係から同期間程度は滞在してほしい

というのが現場の声であるとのことです。現場からの声は非常に説得力がありますね。

こうした実習生の採用から日本での生活指導は非常にきめ細やかに行われており、

これを書いている柴垣にとっては「そこまでやるのか!」という驚きも隠せませんでした。

(ココ、行間をたっぷり読んでくださいね!) 実習制度の今後のこととして、研修制度から実習制度へと移行したことや、中国からの

実習生の受入についても、中国の賃金水準が高くなってきていることからも、厳しくなって

いくのではないか? との問いかけに対して、林さんは「確かに厳しくなってきており、ベトナムにシフトして

きている」という全体的なことをお話しされたうえで、「それでも中国にはまだ7億人も

地方に(田舎に)住む人がいるので、人件費の安い労働力はまだまだ豊富」と語り、

中国という国の片りんを伺わせていただきました。 ◆報告③ 「外国人労働者と日本経済」 後藤 純一(慶應大学) まず後藤先生は、外国人労働者の受入について、これまで、様々な機関で、様々な

研究者等が議論を行ってきたが、まったく進展していない。と、一刀両断されました。 このため、後藤先生は冷静な議論を促すためにも、応用一般均衡モデルによる定量的な

笹川モデルを構築し、どの程度の外国人を受け入れたときに、社会に与えるインパクト・

経済効果はどの程度あるのかということを提示されました。 今後、120万人、300万人、1,000万人受け入れた場合、それぞれのGDPの引き上げ効果を

シミュレーションし、例えば、300万人の外国人を受け入れた場合は、我が国のGDPを

3.8%(20兆円)引き上げる効果があるとのことでした。 また、産業別に見た場合、第3次産業に与える影響が大きく、高度技能者の受入の方が

経済効果が大きいとのことでした。 まとめとして、 ・外国人労働者は生産および消費の担い手となる ・経済効果はプラス としたうえで、 ・経済効果だけで判断すべきではない ・プラス効果を得るためには体制整備が必要 とされました。 こうした論点整理を丹念に行い、冷静な議論を行っていく必要がありますね。 ◆パネルディスカッション 「地域経済を支える外国人住民と富山県の未来」 パネラー 後藤 純一(慶應大学) 田村 太郎(一般財団法人ダイバーシティ研究所) 明石 純一(筑波大学) 林 広森(富瀋国際事業協同組合) 宮田 妙子(NGOダイバーシティとやま) モデレーター 柴垣 禎(NPO法人多文化共生マネージャー全国協議会) ◎柴垣 パネリストとして新しく登壇者に加わった宮田さんから、日本語教師という経験や

富山での留学生の状況について、まずお話を伺う。 ◎宮田 自分の所属する日本語学校では、これまで600人以上、富山県で日本語の勉強をしており、

103人は富山県内の大学(富山大学は52人)に進学しており、51人は専門学校に入学、

その他は帰国者等となっている。 大学進学後の状況は、約半数は富山で就職したり、起業(貿易やリサイクル、物産展、

IT関連等)している。就職先としては、YKKや三協立山アルミなど、富山でも

名の知れた企業に就職しており、日本で家を建てた人もいる。富山が好きだと言ってくれる

人も多く、富山で経済活動をしている人も多い。帰国した学生も、何らかの形で日本に

つながりのある企業に勤めている人も多くいる。 ◎柴垣 宮田さんの話から、富山で住み続ける外国人が、就学や留学ビザ、企業活動へと

転身していっている様子がうかがえるが、こうした人生や生活をデザインするといった

視点での在留資格や入管制度の議論はないものか。 ◎明石 入管制度としてはそうした視点はないし、議論もほとんどない。今の宮田さんのお話に

あったとおり、実態として、在留資格を切り替えていくといった組み換えによって、

生活をデザインしていくことが可能である制度。 ◎柴垣 生活のデザインもそうだが、今後の人口減少社会を想定した場合、魅力ある地域

づくりが必要との観点で、全国各地で、豊かな地域生活のデザインづくり、いわゆる

交流人口の増大や定住化施策、国際観光といったことを行っている。いずれの自治体も

どんぐりの背比べといった状況で、決め手に欠けているように見受けられる。

これを打開するためにはどうした視点が必要か。 ◎田村 各自治体なり地域の魅力の情報発信が少ないと思われる。もっと情報発信すべきだろう。

富山が魅力ある地域であるということを、富山に住む外国人に発信してもらうことで、

その情報に付加価値が付き、情報としての質が高まる。 例えば、北海道のニセコ町のパウダースノーはオーストラリア人がその価値を発見し、

情報発信している。地元の人にはそのパウダースノーが当たり前のものであり、雪質の

とてもいいものであるという視点が欠け気味である。こうしたオーストラリア人の

発信する情報を得て、コンドミニアムを中国人観光客が利用している。こうした視点での

情報発信が必要。 ◎柴垣 では、地元、富山の魅力とはどういったものがあるだろうか。外国人の視点から、

富山はどのように見えるのか。 ◎林 富山には魅力がたくさんある。空気もきれい、水も美味しい、温泉は外国人にも、

とても評判がよい。外国人との交流の場・機会をもっと増やし、そこで地域の魅力を発見し、

情報発信を行っていくことがいいだろう。 ◎柴垣 地域に住む人だけでは地域の魅力は高まらないし、人口減少社会の影響を緩和させる

ことも難しい。この課題に対応するには、外国人の移民は欠かせない政策のひとつ。

こうした外国人の視点により地域の魅力が再発見され、情報の発信力が高まり、好循環が

生まれる。 今回の報告会は、今後の富山の、地域の未来にとって有意義なものとなったと思う。

以上をもって、報告会を終了する。 ◆フロアとの意見交換もありましたが、今回は、省略させていただきます。また、

みなさんとお会いする時を楽しみにしています。次の機会にお話をさらに深めていきたいと

思います。 今回の結果概要をお読みになり、ダイバーシティにご関心をお持ちになった方は、

ぜひ、ご連絡をください。« Older Entries Newer Entries »