災害時に多様な人々がいる場合にどうやってそれぞれが助け合うことができるのかを考えるワークショップ開催のご報告

災害時に多様な人々がいる場合に、どうやってそれぞれが助け合うことができるのかを考えるワークショップを2日にわたって開催しました。

2025年1月13日は射水市救急薬品市民交流プラザにおいて、災害時に助けあうため「できること・手伝ってHELPカード」作成ワークショップを開催しました。

当日は外国人住民(ベトナム、ネパール、パキスタンの皆さん)、自閉症スペクトラムの方やご家族支援者の方、行政の方、他にも災害時の避難所運営に関心のある方、年齢層は幼児から高齢者まで合わせて32名の皆さんにご参加いただきました。 講師は前回と同じく、長野県飯田市の坂井公淳さんと静岡市の渡嘉敷唯之さん。前回のセミナーの様子はこちらから→「外国人や自閉症・発達障害の人たちがいる避難所運営を考える」セミナー

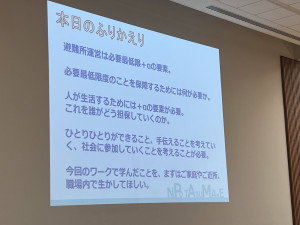

まずは災害時に避難所でまたは自宅等で、一体どんなことが起きたのかを東日本大震災や能登半島地震の事例をたくさん紹介してもらいました。 パーソナルスペースが確保できない、あたたかい食べ物がない、そもそもアレルギーやビーガンで食べられるものがない等々、避難所での困りごとは本当にたくさんあります。

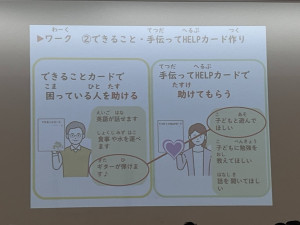

実際の避難所ではどういうことが起こるのか、被災地支援の経験豊富な講師のお2人から事例を交えながら学び合いました。例えばある避難所では外国人避難者のマナーが悪いと避難者間でピリピリした空気が漂っていました。でも、それは貼り紙に書いてある日本語のルールがわからなかっただけなのです。そこで、日本語も母語も両方わかる子が、母語に翻訳した貼り紙を貼り出すと、みんながルールを守るようになって、避難所の雰囲気もガラッと変わったと。またある避難所では、支援物資のパンを配る時に「あの人ジャムパンもらえたのに、なんで私はもらえないの?」等の不平不満の声が渦巻いていました。でも、パン配りを子どもたちがやるようになると、大人たちの表情が和らぎ、だれもそんな不平不満を言わなくなったそうです。そんな風に、誰もが「お客さん」ではなく、何かしらできることがある、そのできることを探そう、そして逆にこれを手伝ってほしいということがあったら、それもちゃんと伝えよう、ということで、皆さんでできることカード、ヘルプカードを書いて共有しました。

避難所での様子を写真をたくさん見せてもらいながら聞きました。 みなさんからたくさん経験を話してもらいました。

できることカード、ヘルプカードについて できあがったカードを持って。みなさん、ぜひ役立ててくださいね。

ダイバーシティとやまの柴垣さんによる振り返り 能登半島地震の炊き出しでも大好評だったマリックさんのカレー